Mein Weg im Karate

Diese Texte beschreiben mein Leben, vielleicht besser gesagt, meine Lebensart im Karate. Dies mag sehr groß klingen, ist doch im allgemeinen die Ausübung des Karate der sportlichen Aktivität zugeordnet, was sicher auch zum größten Teil meines Praktikums dieser faszinierenden Kampfkunst gelten mag.

Doch wurde mit den Jahren immer mehr der Wunsch in mir laut, die Hintergründe, die sogenannten geistigen Elemente zu erforschen.

Etwas, was sich als sehr schwierig herausstellte, denn auch das sogenannte traditionelle Shotokan-Karate in Deutschland basiert grundsätzlich auf sportlichem Wettkampfkarate. Die großen Trainer kamen alle nach Deutschland mit hervorragenden Platzierungen und Fähigkeiten auf der Wettkampffläche, z.B. bei den Alljapanischen Meisterschaften.

Aus dieser Basis heraus dennoch den geistigen, gar den spirituellen Hintergrund der japanischen Kampfkünste herauszufiltern, das mag im ersten Anschein nach unmöglich zu sein.

Hinzu kommt noch, dass meine abendländische Kultur diverse asiatische Denkmuster nur sehr schwer fassen kann.

Eine ganz wesentliche Hilfestellung fand ich in dem wunderbaren Werk von Eugen Herrigel „Zen in der Kunst des Bogenschießens“.

Mittlerweile praktiziere, denke und fühle ich Karate seit über 50 Jahren mit vielen Höhen und auch vielen, zumeist gesundheitlichen Tiefen. Doch ist mein Wunsch ungebrochen, das Wesen der Kampfkunst Karate (Do) immer ein wenig besser zu begreifen und zu verinnerlichen.

Davon handeln diese Texte. Diese folgen nicht zwingend der Chronolgie, sondern stellen eher eine Sammlung von Gedankensplittern, Anekdoten, Erfahrungen und Erkenntnissen dar. Auch ist diese Sammlung, wie jeder Sammler selber weiß, nie vollendet (im Inhaltsverzeichnis habe ich daher das Datum der Veröffentlichung der jeweiligen Kapitel vermerkt).

Eine Parallele sicher auch zum Weg der Kampfkünste, ja, zum Weg aller Künste. Beinhaltet doch dieser Weg, im permanenten Fortschreiten, den steten Wandel und letztlich die Erkenntnis, dass nichts wirklich so ist, wie es im Augenblick erscheinen mag.

Ich verwende in meinen Texten das geschlechtsneutrale Maskulin und wünsche Dir mit meinen Gedanken und Anekdoten Freude, Inspiration und Erkenntnisse auch für Dein Leben.

Herzlichst

Dieter

(PS: Jegliche Art von Verwendung der Texte, auch in Auszügen, bitte nur nach schriftlicher Freigabe durch den Autor. Ich danke für Dein Verständnis.)

Prolog

Ich bin erfüllt vom morgendlichen Training. Eine Beschäftigung mit der Kunst des Karate, welche sich so sehr unterscheidet von all den vielen Trainingseinheiten der vergangenen Jahrzehnte.

Wo früher die Dynamik dominierte, überwiegt nun ein achtsames Tun, wo früher Spannung war, ist es nun die Konzentration auf eine entspannte Ausführung; wo früher das Streben war, ist es nun das bewusste Loslassen.

Wo all die Jahre der Körper bestimmte, ist es nun der Geist, welcher nach dem Erfahren dürstet auf dem Weg des Karate und des Budo, dem Weg des Kampfes. Begrifflichkeiten, welche auch heute noch jeden Tag für mich die gleiche Faszination ausüben, wie zu Beginn.

Ich bin nun ein betagter Mann, es ist über 50 Jahre her, dass ich zum ersten Mal mit dem Karate in Berührung kam…

Der Beginn

Es sind oftmals die vermeintlich kleinen Dinge, die dem Leben eine entscheidende Richtung geben. So ging es mir, als ich im Alter von 17 Jahren beim Warten auf den Bus ein Werbeplakat sah, ein unscheinbares gelbes Plakat mit einer offenen Hand „Karate-Anfängerkurs“. Wenige Tage später befand ich mich zusammen mit ca. 60 weiteren Anfängern in der Turnhalle. Es war die Zeit der ersten Eastern, des Bruce Lee, des Songs Kung Fu Fighting.

Das Training war einfach, aber anspruchsvoll. Gelobt war, was hart machte. Aber ich hatte das nahezu schicksalhafte Glück, von Freunden und Trainern, wie Peter Betz und Hans-Karl Rotzinger angeleitet zu werden. Diesen beiden Menschen besonders, aber auch vielen anderen ist es zu verdanken, dass neben dem sportlichen Training immer auch die geistigen Aspekte des Karate Berücksichtigung fanden. Etwas, das mein ganzes weiteres Leben bestimmen sollte – Karate als Lebensart.

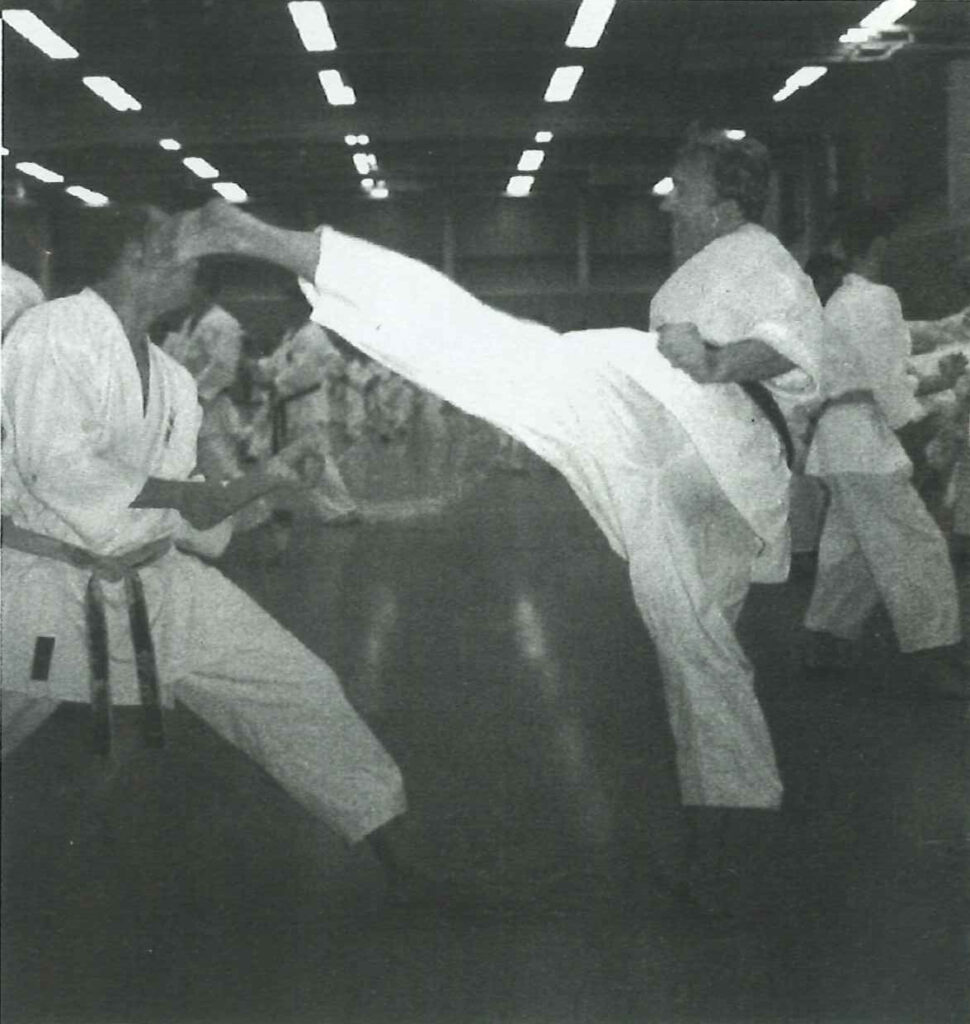

Bald stellten sich die ersten sportlichen Erfolge ein. Peter Betz, damals Bundessportwart des DKB (Deutscher Karate Bund) nahm mich unter seine Fittiche und ins C-Kader. Trainer dieses Juniorenkaders war Horst Handel, schon damals eine Legende. Ich weiss noch heute, wie ich mich nach einem Kadertraining beidhändig festhaltend die Bahnunterführung in Offenburg heruntergehangelt habe, den müden Beinen nicht mehr vertrauend.

Dann die Berufung ins A-Kader zu Bundestrainer Hideo Ochi. Ein Kaderlehrgang in Bottrop bedeutete Freitag Abend erstes Training, Übernachtung im Schlafsack im Dojo, Samstag zwei Trainingseinheiten, abends gemeinsames japanisches Abendessen im Trainingsraum, der noch durchtränkt war vom Duft des schweisstreibenden Trainings, wieder die Übernachtung im gleichen Raum und dann am Sonntag vor der Rückreise nochmals eine Einheit. Ja, es war herausfordernd, aber das Gefühl es geschafft zu haben, die phantastische Kameradschaft, ein Ochi Sensei, der das letzte aus jedem Einzelnen lockte aber auch diese einmalige Atmosphäre prägte – das machte alle Mühen wieder wett.

Vergleichskampf in Tokyo

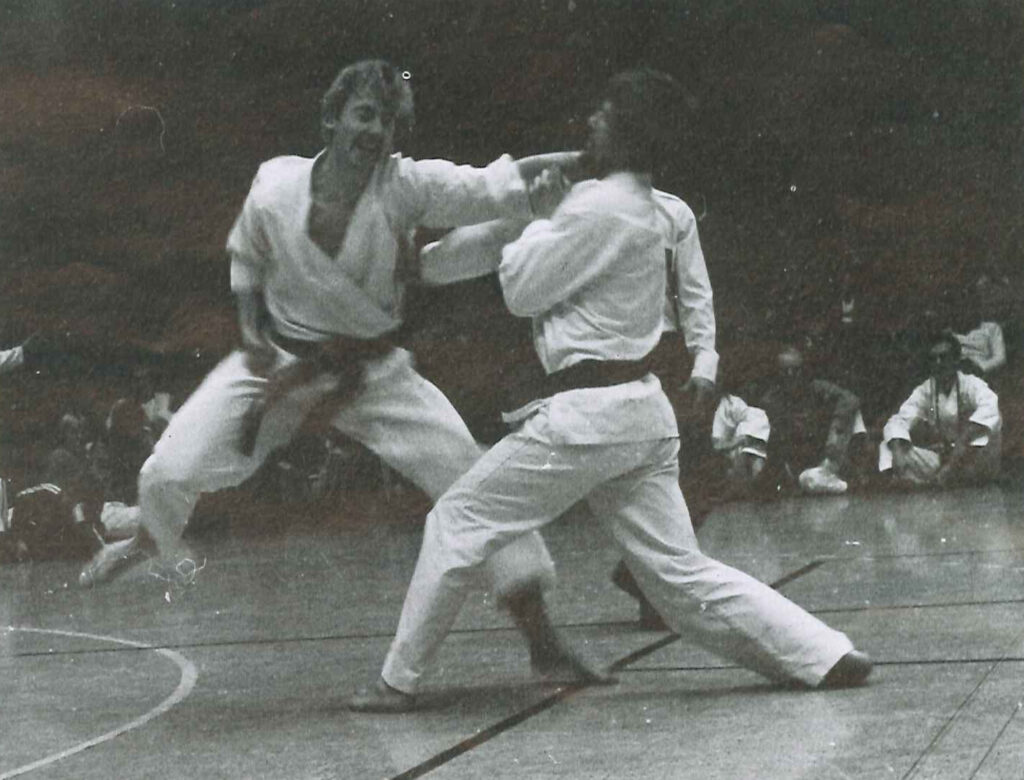

Meine erste Japanreise führte mich zur Alljapanischen Meisterschaft und einem Vergleichskampf mit einer japanischen Auswahl.

Mit dem Konstanzer Team konnte ich zwei Runden überstehen und wir schieden dann knapp gegen eine japanische Studentenmannschaft aus.

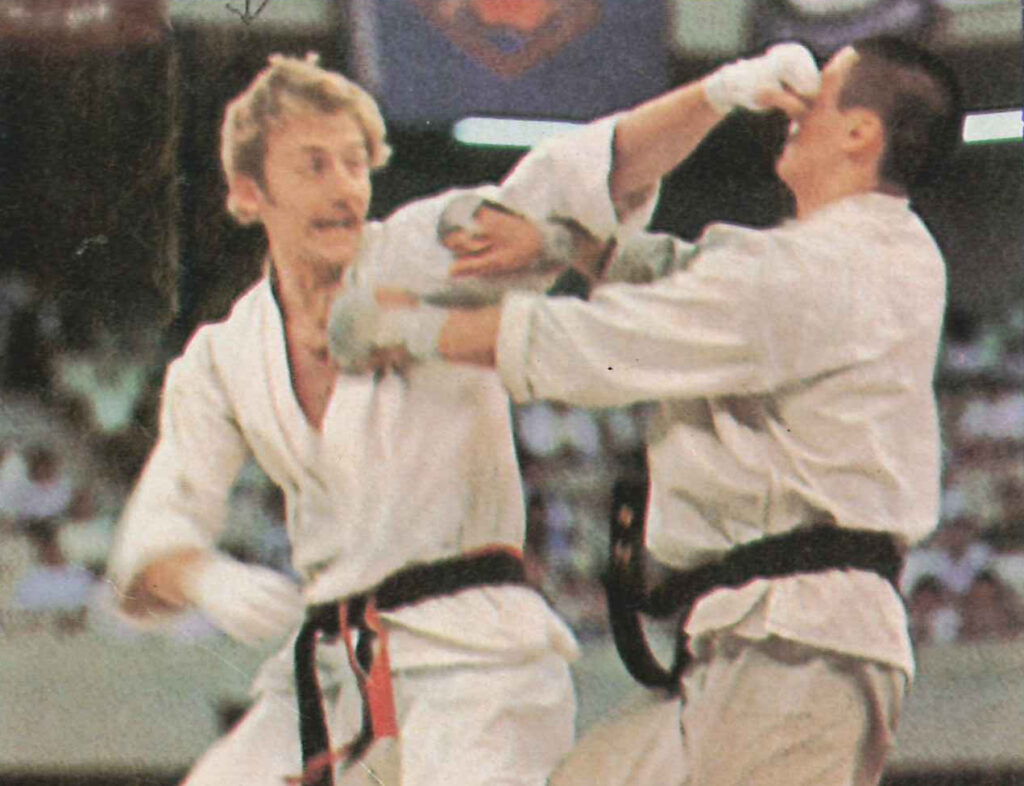

Vor dem Vergleichskampf der Nationalmannschaft mit einer japanischen Auswahl wurde uns mitgeteilt, dass die Kontrolle der Techniken nicht höchste Priorität haben sollte, wir hätten das gleichermaßen zu erwarten. Es war das erste Mal, dass ich mit Faustschützern gekämpft habe.

Ich konnte meinen Kampf bis kurz vor Ende offen halten, verspürte dann plötzlich ein Brennen im rechten Auge und musste Sekunden vor Ablauf der Zeit noch einen Gegentreffer einstecken.

Als ich mich kurz danach im Spiegel betrachtete, habe ich einen Riss im Augapfel festgestellt, vermutlich ein Fingernagel, der mich im harten Kampfgeschehen ins Auge geschnitten hatte.

Nach einem Blick des Arztes auf die Verletzung wurde ich mit Blaulicht und Sirene durch Tokyo in die Augenklinik gefahren, die ich zwei Stunden und acht kunstvollen chirurgischen Knoten später wieder mit einer Augenklappe verlassen konnte.

Eine ärztliche Meisterleistung, die mir vermutlich das Augenlicht gerettet hat. Ich werde dem Chirurgen mein Leben lang dankbar sein.

Kumite

Im Karate wird der Begriff des „Kumite“ zumeist für den Kampf bzw. die Kampfübung verwendet. Je nach fortschreitender Fähigkeit, werden diese Kampfübungen in unterschiedlichen, sich steigernden Schwierigkeitsgraden geübt, bis hin zum sogenanten Randori, dem freien Übungskampf. Eine Besonderheit stellt das Kumite im Wettkampf dar, eine sportliche Turnierform nach festen Regeln und Wertungen.

Auf diese Ausprägung des Kumite möchte ich nicht schwerpunktmäßig eingehen, sehe aber darin, gerade für Karateka in jüngeren Jahren, eine ganz hervorragende Möglichkeit sich im Karate und auch in der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln.

Das Kumite ist ganz ohne Zweifel das zentrale Wesen in den Kampfkünsten, ist das Element auf welche alle körperlichen und geistigen Übungen abzielen!

Manchmal sieht man, oder es wird sogar in dieser Weise gelehrt, dass die Verbeugung vor Beginn einer Kampfübung – übrigens eine Form der Körpersprache, welche auch in unserer abendländischen Kultur als besonders respektvoll gilt – dergestalt ausgeführt wird, dass man dem Kontrahenten dabei in die Augen schaut. Als Begründung wird angeführt, dass man immer aufpassen solle, denn das Gegenüber könnte ja jederzeit angreifen.

Jedoch ist diese Denkweise meilenweit vom Gedanken des Kumite entfernt, bedeutet Kumite im Karate doch eine Vereinbarung, sich über die Übung des Kampfes gegenseitig zu fordern und zu fördern, Geisteshaltung zu üben und die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Unterstellung eines Angriffs während der Verbeugung im höchsten Maße respektlos und eine Unart, die hier nichts zu suchen hat.

Ich gehe auf die Verbeugung so ausführlich ein, weil diese ein ganz wesentlicher Teil des Kumite im Karate ist. Sie ist Gruß, Respektbezeugung, hat die Bedeutung einer Verbeugung vor dem dem Gegenüber, vor dem Weg des Karate, letztlich vor dem Leben.

Auch wenn in der heutigen Zeit die körperliche Unversehrtheit als ethisches Maß generell und gerade in den Kampfkünsten gelten sollte, gilt es sich bei der Ausführung der Verbeugung bewusst zu sein, dass die nächsten Momente diese körperliche Unversehrtheit gefährden können.

In diese Grenzsituation begeben sich die Übenden im Kumite bewusst und mit voller Konsequenz hinein.

Mit der Verbeugung entleert der fortgeschrittene Karateka seinen Geist, lässt das alltägliche Denken los und lenkt die Konzentration ausschliesslich auf das Kumite, auf die Auseinandersetzung mit dem Gegner und mit sich selbst, gibt sich in die Welt des Kampfes auf dem Weg des Karate.

In diesem Sinne gleicht die Verbeugung vor einem Kumite dem Hineingleiten eines Meditierenden in die Versenkung.

In den meisten Karatestilen Okinawas und Japans wird das Kumite ohne Kopfkontakt der Angriffstechniken ausgeübt. Diese Techniken werden mit maximaler Stärke und Dynamik ausgeführt, jedoch ein Sun (ca. 3cm) vor dem Ziel kontrolliert abgestoppt. Im Verteidigungsfall ist es dann diese Distanz, um welche die Technik verlängert wird.

Dem Ursprung nach bleiben dabei die Hände und Füsse ungeschützt, bar jeglicher Polsterung. Dies zwingt die Übenden zu großer Verantwortung, Kontrolle und Konzentration.

Die Übung des Kumite ist niemals destruktiv. So erlaube ich mir, weit entfernt davon den Moralapostel spielen zu wollen, in diesem Zusammenhang doch die Aussage, dass eine vorsätzliche gesundheitliche Schädigung in jeglicher Form von Kampfkunst bzw. -sport ethisch zu überdenken ist.

In neueren Jahren werden im Karatetraining die Kumiteübungen sehr häufig vernachlässigt. Das Training konzentriert sich mehr auf Technikübungen, das Üben von Katas und deren oftmals eher theoretischen Interpretationen. Wenn Kumite praktiziert wird, dann zumeist unter dem Aspekt des sportlichen Wettkampfes, oder in einer reduzierten Trainingsform.

Diese Entwicklung gilt es nicht zu kritisieren, ist es doch auf jeden Fall der körperlichen Ertüchtigung zuträglich, sich in den Techniken des Karate zu üben.

Doch ist es meiner Meinung nach unmöglich eine Kampfkunst geistig zu durchdringen, ohne die intensive Erfahrung in den Kampfübungen des Kumite. Wir entdecken uns im Kumite selbst und lernen unsere Fähigkeiten kennen. Erst der freie Kampf setzt den Prozess auf dem Erfahrungsweg des Karate in Gang, dessen bin ich mir sicher. Diese Eigenerfahrung gleicht sich an Tiefe dem Maß an, mit welchem das Kumite ernsthaft betrieben wird. Denn der wahre Gegner sind wir selbst.

Und hier schließt sich der Kreis. Von der ersten Verbeugung bis zum Ende des Kumite folgt alles einem Gedanken, dies ist der Respekt. Diesen selbst in der Grenzerfahrung des Kampfes leben zu können, scheint mir das grundsätzliche geistige, spirituelle und pädagogische Wesen der Kampfkünste zu sein.

Denn der Respekt ist die Basis, um friedlich nebeneinander leben zu können.

Oder, wie Meister Funakoshi, der Begründer des Shotokan Karate es formuliert: „Karate beginnt und endet mit Respekt!“

Der solcherart im und durch das Kumite erfahrene Karateka wird damit auch in die Lage versetzt, in das Üben der Kata, dem stilisierten Kampf mit imaginären Gegnern, diese Geisteshaltung zu übernehmen. Die Kata wird zum Kumite.

Es ist mir bewusst, dass diese Gedanken und Leitlinien mit den Jahren und über die Hinwendung des Karate zur puren Versportlichung, zur Kommerzialisierung und medialer Vermarktung aus dem Fokus gelangt sind. Jedoch plädiere ich dazu, diese Aspekte des Karate im Sinne des Karate als Lebensart, als ein Weg zur persönlichen Entwicklung, nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen.

Absolute Konzentration

Meine Flugreisen nach Tokyo führten mich an den Flughafen Narita. Mir ging es jedes Mal so, dass ich, nachdem ich nach mehr als zehn Stunden Direktflug aus dem Flugzeug ausgestiegen war, das Gate und den Zoll passiert hatte, ich mich nicht nur der örtlichen Gegebenheiten wegen, sondern auch emotional erst einmal sammeln musste.

Von daher kam es mir sehr gelegen, dass sich die Abholung verzögerte und ich im Foyer des Flughafens warten musste.

An diesem Tag war es für mich nur eine Beobachtung unter vielen anderen, aber Jahre später ist mir die Situation auf einmal wieder so deutlich vor Augen getreten: Ich sehe vor mir die große Halle und einen japanischen Bediensteten, welcher mit einem langen Besen und einer Schaufel an einem Stab die Halle kehrte.

Die Augen hoch konzentriert auf der Suche nach liegengebliebenen Bonbonpapieren, Papiertüchern etc., dann der Schritt zu diesen Gegenständen und immer die absolut gleiche Bewegung des Kehrens, des Schiebens auf die Schaufel, gefolgt wieder von der Suche nach dem nächsten Objekt, welches die Reinlichkeit des Bodens störte.

Es war so faszinierend dies zu beobachten. Nicht nur die Konzentration und die Akribie des Tuns, vielmehr die Hingabe mit der dieser Mann seinen Dienst tat

Ich habe diese Konzentration auch noch bei anderen Gelegenheiten in Japan entdeckt. Vielleicht ist es ein kulturell verankertes Gut, vielleicht der Einfluss des Zen-Buddhismus.

Der Duft Japans

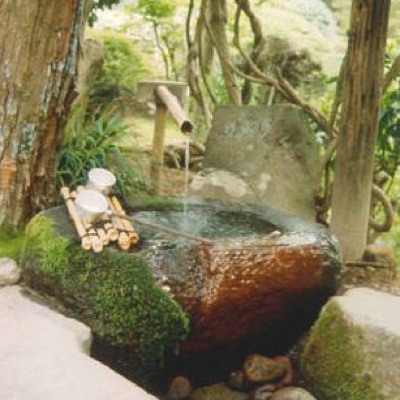

In Japan konnte ich mit der Mannschaft des Karate-Zentral-Dojo Konstanz durch persönliche Beziehungen im Haus eines Karatemeisters und Shintopriester leben. Der Begriff Haus trifft es nicht annähernd, ist dieses doch nur ein kleiner Teil in einer wunderschönen Tempelanlage.

Die japanische Gastfreundschaft ist überwältigend. Doch eines hatte sich unser Gastgeber K. Sensei von uns erbeten, dass wir morgens den Mönchen helfen sollten, das Laub im weitläufigen Garten zu fegen.

Natürlich sind wir dieser Bitte gerne nachgekommen und so sah man unsere kleine Truppe morgens mit Rechen und Körben den Garten pflegen.

Noch heute, vorrangig im Monat Mai, meine ich bei einem Waldspaziergang durch unsere heimischen Wälder den Duft des Tempelgartens zu vernehmen.

Jahre nach dem Aufenthalt in Japan war K. Sensei zu Besuch in Konstanz. Ich habe ihm erzählt, dass ich immer noch den Geruch seines Gartens in mir träge und mich dann an den für mich magischen Ort seiner Tempelanlage erinnere. Er sagte zu mir, dass er genau aus diesem Grunde uns gebeten habe, morgens den Garten zu kehren. Welch ein Geschenk!

Das Oss

Eines der japanischen Worte, die mich im Beginn meines Karatelebens umgaben, war das allgegenwärtige „Oss“ (oder je nach Sprechweise „Uss“). Ein Wort, welches beinahe zu allen Gelegenheiten Verwendung finden konnte.

- „Habt Ihr verstanden?“ „Oss!“

- „Stärker!“ „Oss!“

- Zwei Minuten zu spät ins Training, eine Runde im Entengang um die Halle, „Oss!“

- Zur Begrüßung, zum Abschied, „Oss!“

- Sich gegenseitig zutrinken, „Oss!“

Dieses Wort brachte uns den Zauber des Besonderen, die Zugehörigkeit zu der weltweiten Gruppe der Karateka. Wir jungen Karateka gaben uns mit diesem Wort voller Vertrauen in die Fürsorge und Führung der Trainer und besonders der japanischen Meister.

Und ich zumindest für meinen Teil, ich war begeistert, voller Vertrauen, voller Trainingslust und voll des Wunsches all die Fähigkeiten zu erlernen, über welche die Trainer und Meister verfügten.

Selbstverständlich ist dies im Nachhinein zu überdenken, aber Karateka zu sein bedeutete mir zu dieser Zeit, in diesen Meistern den Schlüssel zu Stärke, Erfolg und Persönlichkeit gefunden zu haben.

Jahrzehnte später hat ein japanischer Trainer das Wort „Oss“ erläutert, dass es bedeutet „in Ordnung, ich probiere und prüfe das jetzt mal mit all meiner Aufmerksamkeit und Hingabe“. Ob es dann Bestand hat oder ob dies anschließend beiseite gelegt wird, das, so erklärte dieser Meister, liegt bei jedem Karateka selber. Mir gefällt diese Interpretation des „Oss“.

Denn Karateka zu sein bedeutet in jedem Fall selbstbestimmt über den eigenen Körper und den eigenen Geist zu sein.

Wehrdienst

Zu meiner Zeit galt eine Dauer von 15 Monaten für den Wehrdienst. Nach 3 Monaten der sogenannten Grundausbildung in München, wurde ich in die Sportlehrkompanie Sonthofen versetzt.

So grenzwertig ich die Grundausbildung empfunden hatte, so war die Zeit in Sonthofen die grandiose Möglichkeit als Profisportler zu trainieren.

Ein typischer Tagesablauf: Aufstehen und Antreten! Was sehr militärisch klingt, fand im Flur vor den Schlafräumen statt. Eine kleine Gruppe von Sportsoldaten stellte sich auf, den Schlaf noch in den Augen oder gerade aus der Dusche kommend mit nassen Haaren. Überprüfung der Anwesenheit, Gruss zum sogenannten Vorgesetzten und dann stand der Tag zur freien Verfügung.

Frühstück, Training, Ruhepause, Mittagessen, Training, Entspannung, Abendessen und an mindestens drei Tagen noch ins abendliche Training des Dojo Stein oder des Dojo Kempten.

Ich musste mich um nahezu nichts ausserhalb des Trainings kümmern. Ausgleichssport, Sauna, Schwimmbad, medizinische Betreuung war vorhanden und konnte jederzeit genutzt werden. Es war aus sportlicher Sicht eine phantastische Zeit.

Mein tägliches Trainingspensum pendelte sich auf 4 bis 6 Stunden ein. Ein Blick in mein damaliges Trainingsbuch zeigt Einträge, wie: 1.500 Kizami Zuki/Gyaku Zuki; 2 Stunden Mawashigeri und Ura-Mawashigeri an der Maisbirne; 10 Mal einbeinige Treppenläufe (die Treppe hoch in den Trainigsraum hatte 72 Stufen).

Wobei ich aufgrund der üppigen zeitlichen Verfügbarkeit selten über 80 Prozent Belastung trainiert habe. Dennoch, oder wohl gerade aus diesem Grunde, war der Leistungssprung enorm.

In diese Zeit fallen meine größten sportlichen Erfolge. Im Kader für die Weltmeisterschaft, Silbermedaille bei der Europameisterschaft, erster Platz Kumite-Mannschaft und 3. Platz Kata-Mannschaft beim internationalen Shotokan-Cup…

Eine Anekdote am Rande: Uns Spitzensportlern stand täglich zusätzlich zum Kantinenessen noch eine Zusatzverpflegung zu. Sicher nicht so ausbalanciert wie es die Profis heute zur Verfügung haben, aber Obst, Nahrungsergänzung etc. standen für uns bereit.

Ein Übermaß an Sensibilität kann man ja militärischen Organisationen generell nicht nachsagen. So war die Ausgabe der zusätzlichen Nahrungsmittel für die Sportler direkt neben der Essensausgabe, über die alle weiteren Kompanien der Kaserne mit verpflegt wurden und es kam oft vor, dass sich neu angekommene „normale“ Soldaten dort ebenfalls bedienen wollten, nur um harsch abgewiesen zu werden.

Ich gestehe, dass ich damals stolz auf meinen besonderen Status war. Im Nachhinein sind mir diese Emotionen peinlich, denn heute weiß ich, dass ich zu jener Zeit zwar in meiner physischen Höchstphase als Wettkämpfer war, jedoch vom wahren Wesen des Karate keine Ahnung hatte.

Erinnerung an einen besonderen Kampf

Ein für mich besonders einschneidendes Erlebnis war ein Kampf, den ich mit dem aussergewöhnlichen, leider viel zu früh verstorbenen Niklas St. ausgetragen habe. Selbst direkt im Anschluss an den Kampf, die Wertung der Kampfrichter war vergeben und ich hatte den Kampf gewonnen, ist es mir bis heute nicht möglich mich an irgendeine Sequenz dieses Kampfes zu erinnern. Wer hat dieses Kumite bestritten? War es das, was Eugen Herrigel in seinem Büchlein „Zen in der Kunst des Bogenschiessens“ beschreibt, dass „Es“ gekämpft hat? Ich weiss es nicht. Doch die Erkenntnis und das Vertrauen darauf, dass tief in unserem Selbst, jenseits der üblichen Ego-Wahrnehmung etwas ist und wirkt, ist sicher geeignet uns Selbstvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes zu vermitteln.

Im Nachsinnen bin ich Niklas immer wieder dankbar dafür, dass ich in der harten Auseinandersetzung, mein Körper war danach stark in Mitleidenschaft gezogen, diese besondere Erfahrung machen durfte. Es tut sich immer wieder ein aufrichtiges Gefühl des Respekts, ja sogar der Zuneigung auf. In diesem Moment verlieren sich Gegnerschaft und Konkurrenz in einem Gefühl der Partnerschaft.

Verlust der Balance

Ich erinnere mich an eine Vorrunde im Kata- Wettbewerb. Angetreten war ich mit der Kata Empi, einer Kata, die ich schon viele Male vorgetragen hatte und mit der ich mich sehr sicher und verbunden fühlte. Doch bereits nach wenigen Techniken, beim ersten tiefen Vorsteppen, verlor ich die Balance, wackelte, strauchelte nahezu. In jenem Moment war mir klar, dass an einen Einzug ins Finale nicht mehr zu denken war, die Enttäuschung darüber übermannte mich, ich brach den Vortrag ab, verbeugte mich und verließ die Kampffläche.

Viele Jahre danach war mir dieses Erlebnis immer noch so präsent, als ob es gestern gewesen wäre. In mir machte sich dann die Überlegung breit, ob es richtig war den Vortrag abzubrechen, aber vor allen Dingen, wie mir dieser Fehler passieren konnte. Die Technik hatte ich doch so viele hundert Male geübt und immer gut ausgependelt gestanden.

Mit den Jahren und wachsender Lebenserfahrung wird mir klar, dass Straucheln gleichermaßen zum Leben gehört wie die Balance.

Die Meisterschaft in den Kampfkünsten liegt im Bewusstsein von Ruhe und Gelassenheit. Dies gilt auch im Besonderen dann, wenn wir mal ins Straucheln geraten. Von daher bin ich mir heute bewusst, damals hätte ich meinen Kata-Vortrag zum Ende bringen und die geringe Wertung mit Respekt und offenem Geist entgegen nehmen sollen.

Leben in der Vergangenheit und Zukunft

Wenn ich auf eine Meisterschaft oder einen Kaderlehrgang gefahren bin, zumeist mit dem Zug, habe ich die anderen Fahrgäste betrachtet und beneidet. Denn diese, so mein Denken dabei, mussten sich nicht in den nächsten Tagen den mich erwartenden Herausforderungen stellen.

Auf der Rückfahrt, nachdem die Meisterschaft oder der Lehrgang absolviert war, saß ich erneut im Zug; diesmal erfüllt von Stolz darüber, den Herausforderungen standgehalten zu haben. Ja, im Gefühl meines überanspruchten Körpers fühlte ich mich nun den anderen Fahrgästen überlegen. Nun, so war das damals.

Aus meiner heutigen Sicht werte ich dies differenziert. Die Hinfahrt, erfüllt von Ängsten – ein Leben in der Zukunft.

Die Rückfahrt, der Stolz auf das Vollbrachte – eine Verklärung der Vergangenheit.

Drei Tage – und nur einen davon, den Tag der Konzentration auf die Herausforderung, wirklich gelebt?

Während meiner Zeit in diversen beruflichen Position, habe ich sehr häufig unter der Woche das Wochenende herbeigesehnt. Sieben Tage – nur zwei, Samstag und Sonntag, wirklich gelebt?

Der Weg der Kampfkünste zeigt uns über das Erleben des Kampfes auf, dass nur die völlige Achtsamkeit auf den Moment eine Niederlage verhindern kann. Die Anhaftung an eine vergangene Sequenz, eine verpasste Chance, eine Wertung etc. stören die Konzentration in gleichem Maße, wie die Sorge vor einer drohenden Niederlage oder die zu frühe Euphorie des nahenden Sieges.

Die Vergangenheit, sagt ein Sprichwort, ist wie ein abgeschossener Pfeil, man kann sie nicht zurückholen. Die Zukunft ist nicht einmal das, sie ist in diesem Sinne nicht existent. Was bleibt, ist die vollkommene Achtsamkeit auf jede individuelle Situation. Gelingt dies, so erfährt der Karateka im Kampf eine tiefe innere Ruhe. Ich habe dies in solchen Momenten erlebt, als ob mein Gegner und ich in einer großen Blase agieren. Ja, es war ein Gefühl des Verschmelzens mit dem Gegenüber. Solche Kämpfe, im Training oder auf der Wettkampffläche, können schwerlich verloren werden. Ich denke, dass dies auch eine erstrebenswerte Geisteshaltung für das Leben im Alltag ist.

Lektionen fürs Leben

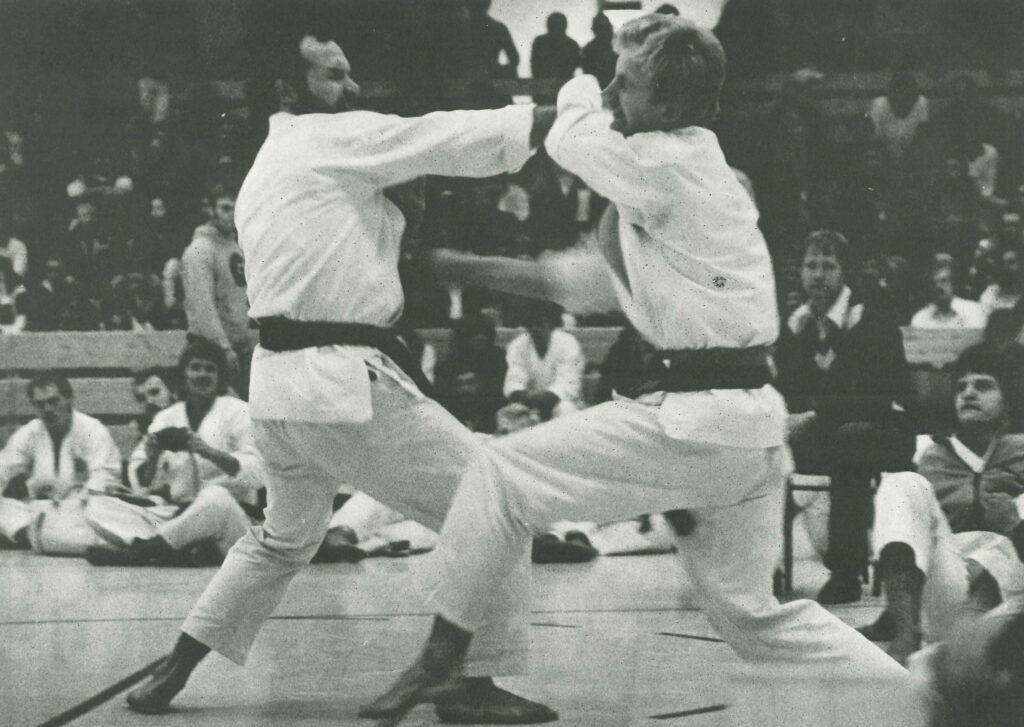

Mit der Nationalmannschaft nahm ich am Internationalen Shotokan-Cup in Belgrad teil. Diese Meisterschaft wurde von vielen Ländern besucht und galt als eine Art minimierte Europameisterschaft, wobei im Kumite-Mannschaftswettbewerb je Mannschaft nur 3 anstelle der üblichen 5 Kämpfer teilnahmen. Der Bundestrainer Ochi Sensei stellte mich in den Mannschaften Kumite und Kata auf. Im Katawettbewerb errang ich mit der Mannschaft den 3. Platz und im Kumite-Wettbewerb der Mannschaften den 1. Platz. Ich hatte einen tatsächlich hervorragenden Tag und konnte alle meine Kämpfe gewinnen.

Dergestalt mit stolzgeschwellter Brust reiste ich kurz danach zu den Deutschen Meisterschaften. Ich war mir sicher, dass ich auch dort sehr gute Chancen hätte.

Am Tag der Deutschen Meisterschaft war ich in 4 Wettbewerben gemeldet. Kata, Kumite der Gewichtsklasse, Kumite offene Gewichtsklasse und Kumite Mannschaft mit dem Karate-Zentral-Dojo Konstanz.

Es begann mit der Vorrunde zum Kata-Wettbewerb. Ich zeigte eine hohe Kata, die ich nicht gut gemeistert habe und schied bereits in der Vorrunde aus.

Weiter ging es mit dem Kumite in der Gewichtsklasse. Gleich im ersten Kampf spürte ich das Klatschen des Fußspanns an meiner Wange, als mich die Fußtechnik (Mawashi-Geri) meines Kontrahenten perfekt kontrolliert traf, der daraufhin einen vollen Ippon zugesprochen bekam, was den Kampf mit einem Sieg für ihn sofort beendete.

Im Kumite ohne Gewichtsklasse (offene Kategorie) wurde ich nach kurzer Kampfdauer gefegt, fiel zu Boden, die Fausttechnik meines Gegners fand ihr Ziel, was meinem Kontrahenten ebenfalls einen Ippon und den sofortigen Sieg einbrachte.

Auch den Kampf mit der Mannschaft verlor ich mit Ippon. Auch hier schieden wir in der ersten Runde aus.

Ein rabenschwarzer Tag, der schlimmste Wettkampftag ever!

Mit hängendem Kopf stand ich in der Halle als der Bundestrainer auf mich zukam und sagte: „Dieter, drei Mal Ippon verloren!“ und daraufhin laut lachte. Mir war das Weinen näher als das Lachen, wollte nur noch unsichtbar sein. Doch als er so grinsend vor mir stand, wurde mir dennoch ein wenig leichter um das Gemüt.

An diesem Tag wusste ich jedoch noch nicht, dass mir eine weitere, vielleicht eine größere Lehrstunde auf dem Weg des Karate noch bevorstand:

Einige Monate nach dem vorherigen Erlebnis stand ich in der Schlussrunde einer bedeutenden Meisterschaft. Im Viertelfinale hatte ich einen sehr motivierten Gegner. Im heftigen Kampfgeschehen traf mich eine Fausttechnik stark am Kopf, worauf gegen meinen Kontrahenten eine Disqualifikation und mir der Sieg zugesprochen wurde.

Der Kontakt war sehr hart gewesen und ich wurde im Sanitätsraum behandelt.

Der Nationaltrainer kam in den Raum und fragte mich, ob ich die nächste Runde, das Halbfinale bestreiten könne. Ich habe mit der Antwort gezögert und Ochi Sensei bat mich die Arme auszubreiten, die Augen zu schließen und bei geschlossenen Augen die Zeigefinger zusammenzuführen. In diesem Moment brach mein Mut völlig zusammen, ich wollte nicht mehr, der Spirit hatte mich verlassen.

Ich führte die erbetene Bewegung aus, doch ließ ich die Finger absichtlich weit voneinander passieren. Ochi Sensei gab daraufhin bekannt, dass ich nicht mehr weiter kämpfen konnte.

Zwei eindrückliche Erlebnisse, die mein weiteres Leben geprägt haben.

Denn es ist danach nie mehr passiert, dass ich ein gewisses Maß an Bescheidenheit oder meinen Spirit verloren habe, vielmehr haben sich nach und nach meine größten Wettkampferfolge eingestellt.

Ja, ich hatte meine Lektionen gelernt!

Denn ein gesundes Selbstbewusstsein ist etwas ganz anderes als Hochmut und der Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist, die Angst zu überwinden.

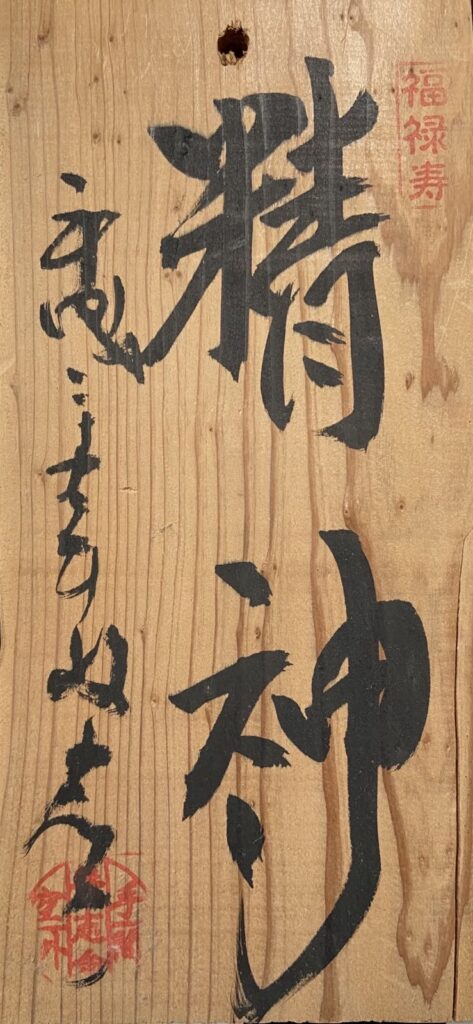

Viele Jahre später hat mir ein Schüler, der heute auf Okinawa verheiratet lebt und mittlerweile ein Meister des Uechi Ryu ist, ein wunderbares Geschenk gemacht. Ein Geschenk, das wie er meinte, er mit meiner Person und meinem Wesen in Verbindung brächte. Es war ein Brett, kaligraphisch beschrieben von einem okinawanischen Meister. Ich fragte ihn, was die Zeichen bedeuten würden. Er sagte zu mir: „Spirit“.

Abschied vom Wettkampf

Training, nationale und internationale Meisterschaften, Länderkämpfe, sportliche Erfolge – es kann nicht ewig so weitergehen. Der berufliche Werdegang forderte seinen Tribut und so begann die Zeit danach. Dem Abschied aus der Nationalmannschaft folgte einige Zeit später der Abschied aus der Vereinsmannschaft und von den Wettkampfflächen.

Was am Anfang nach Verzicht aussah, erwies sich mehr und mehr als grosser Gewinn. Wo zuvor der Fokus auf der Wettkampfkata, dem schnellen Zuki und Keri, auf wenigen Spezialtechniken lag, hundert- und tausendfach geübt um im Wettkampf zu bestehen, eröffnete sich nun die Möglichkeit, auf der Grundlage der Wettkampferfahrung die ganze Breite und Tiefe des Karate zu erforschen. Das Ergründen der Kampfkunst der „Leeren Hand“ in ihrer technischen, körperlichen und ganz besonders der geistigen Tiefe, ist tatsächlich eine Lebensaufgabe, eine zutiefst befriedigende Suche, ein Streben nach dem eigenen Selbst auf dem Weg des Karate-Do.

Mein innigster Dank gilt in jeder Sekunde allen, die mich auf diesem Weg gefördert und begleitet haben und es zu meiner grössten Freude auch heute noch tun.

Fragen und mögliche Antworten

Ab und an werde ich gefragt, was es denn mit den geistigen Hintergründen im Karate so auf sich habe, wo doch letztlich das Training darauf abzielt wirkungsvolle Techniken zu erlernen, um den Gegner auf der Kampffläche oder im Selbstverteidigungsfall zu besiegen. Sicher eine mehr als berechtigte Frage, dennoch würde ich sie am liebsten mit der Aufforderung nicht so viel nachzudenken, vielmehr weiter hart und intensiv zu trainieren, beantworten, dann kämen die Erkenntnisse von ganz alleine.

Ich beantworte und erläutere die Frage dann jedoch sehr gerne damit, dass wohl ein grundlegendes Element für Aggression, Gewalt und Streit in den ureigenen Ängsten begründet ist. Ängsten, denen sich der Karateka, sei es im Wettkampf oder im Training, immer wieder stellen muss. Gerade in der Grenzerfahrung des intensiven Kumite erkennen wir, dass Emotionen uns hindern optimal zu agieren, lernen in uns hineinzusehen, negative Empfindungen zu kontrollieren und uns mit der Zeit davon zu befreien.

Im Karate gibt es das einmalige Prinzip des Kime, dem Augenblick der höchsten körperlichen, aber auch geistigen Konzentration, dem Punkt an dem alle Energie entwickelt und übertragen wird. In diesem, manchmal nur Bruchteile einer Sekunde andauernden Moment, sind wir in der vollkommenen Achtsamkeit, erleben wir, dass alles, was vorher war oder nachher sein wird, nicht existent ist.

Karate stärkt unser Selbstbewusstsein, lässt uns idealerweise unsere Mitte, Stabilität und somit Gelassenheit zu finden.

Lernerfahrung auf der Straße

Es ist nun schon etliche Jahre her, ich war damals noch im Außendienst tätig und viel mit dem Auto unterwegs, da konnte ich eine Situation erleben, die ich nie mehr aus dem Gedächtnis verloren habe:

Auf einer gut ausgebauten Landstraße setzte der Wagen vor mir zum Überholvorgang an, übersah den schnell nahenden Gegenverkehr oder überschätzte die Beschleunigungsfähigkeit seines PKW. Ein wieder Einscheren war ab einem Zeitpunkt nicht mehr möglich, die Kollission schien nahezu unausweichlich.

Beide Fahrer bremsten mit Vehemenz und kamen, einem Wunder gleich, wenige Meter, fast schien es mir Zentimeter, voreinander zum Stillstand. Ich war dem Geschehen unmittelbar nahe und wurde Zeuge eines wunderbaren Moments. Nein, kein Hupen, nein, kein Geschreie, keine wilde Gestik – die beiden Fahrer sahen sich an, lächelten, hoben die Hand zum Gruß. Ein Spurwechsel, beschleunigen und jeder fuhr wieder seiner Wege.

Würde ich ähnlich agiert und reagiert haben? Nun, ich weiss nur, dass es bestimmt sehr angenehm wäre, mit diesen beiden Menschen einen Abend im guten Gespräch zu verbringen.

Die Punktevergabe im sportlichen Wettkampf ist dem Angriff zugeordnet. Nur eine Angriffs- oder Kontertechnik erhält eine Wertung.

Widerspricht das nicht allen Idealen wie z.B. Höflichkeit, Bescheidenheit, Charakterbildung, Selbstbeherrschung und Geduld, die wir mit dem Weg des Karate in Verbindung bringen?

Von daher hat die Phase des Wettkampfs nur eine kleine Bedeutung auf dem Weg des Karate. Man sollte diese Zeit genießen, aber nicht überbewerten.

Geh nicht in solche Kneipen

Nach einem Training kam ein besonders engagierter Schüler auf mich zu und fragte mich: „Dieter, sag mal, wenn ich in einer schrägen Kneipe bin in der es gerne zur Randale kommt, wie stelle ich mich am besten hin und was mache ich, wenn es da zum Stress kommt“? Ich überlegte kurz und spontan kam mir die Antwort: „Du, geh nicht in solche Kneipen“!

Wir hatten uns eine Zeit lang aus beruflichen Gründen aus den Augen verloren und als ich ihn etliche Jahre später wieder getroffen habe, erzählte er mir von seinem Erlebnis. Er war in einer Bar in einen Streit geraten, wurde dann von seinem Kontrahenten, dem er in der Kneipe sich noch erfolgreich erwehren konnte, auf der Straße verfolgt und mit dem Messer im Gesicht deutlich gezeichnet. Die Narben waren verheilt aber würden für immer sichtbar sein.

Er sah mich an und sagte: „Dieter, hätte ich doch damals nur auf dich gehört“!

Fehler

Als Trainer habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Trainierende lieber eine z.B. fehlerhafte Stellung beibehalten, anstatt diese zu korrigieren. Sie wollten durch eine zusätzliche Bewegung zur Korrektur nicht auffallen, nicht meine Aufmerksamkeit wecken, um nicht vermeintlich schlecht auszusehen.

Dies ist, wie ich in vielen Lebenssituationen glernt habe, eine zutiefst menschliche Verhaltensweise, gerade in unserer Leistungsgesellschaft. Wir wollen nicht bei Fehlern ertappt werden, fürchten Konsequenzen und neigen daher dazu, Fehler möglichst zu vertuschen.

Dabei ist es es vollkommen natürlich, dass wir Fehler machen. Und es sind die Fehler, welche uns weiterbringen. Vorausgesetzt, wir sind bereit Fehler zu erkennen und diese selbstständig zu korrigieren.

Ein berühmter Schweizer Professor der Wirtschaftswissenschaften hat in einem Vortrag die folgende Aussage getroffen: „Morgens um 11 Uhr haben die meisten Topmanager bereits ein bis drei Fehlentscheidungen getroffen. Mich als Wissenschaftler hat nie interessiert zu ergründen, wie es zu diesen Fehlentscheidungen gekommen ist, vielmehr hat mich interessiert, wie die Manager ihre Fehler korrigiert haben.“

Ein Trainingskampf im Karate, so wage ich zu behaupten, lebt davon, dass wir Fehler machen. Selbstverständlich legen die trainierenden Opponenten höchsten Wert auf die Vermeidung von misslungenen Aktionen. Doch ist es in aller Regel unmöglich in dem komplexen Tun fehlerfrei zu bleiben. So lernen wir mit jeder gelungenen, aber vor allen Dingen misslungenen Aktion, uns permanent zu verbessern und unsere Fähigkeiten zu steigern. Fähigkeiten, welche über das rein körperliche Tun hinausgehen, betreffen sie doch alle Sinne und Emotionen. Letzteres kennen wir zumeist unter dem Begriff – Spirit!

Gerade der Spirit ist es, welcher in jedem Kampf, jeder gelungenen und fehlgeschlagenen Aktion auf das Höchste geschult wird. Und bei dieser Schulung ragt für mich ein Wert besonders hervor. Dies ist das Nicht-Anhaften an einen Moment.

Vieles lernen wir aus Fehlern. Ich für mich lebe daher nach dem Motto: „Trachte voll Achtsamkeit nach der unbedingten Vermeidung von Fehlern und sei dankbar über die Lehre aus jedem Fehler.“

Die Kraft der Mitte

Es war Anfang der 90er-Jahre, ich war damals 3. Dan und wollte mir ein ganz persönliches Karateerlebnis gönnen.

Ein Karatefreund italienischer Wurzeln, mittlerweile in Karatekreisen hoch angesehen, gab mir Adressen von zwei Karatemeistern in Italien, die ich besuchen könne. Eine Adresse war in Regio Emilia, die andere in Carrara. Beide Karateka waren im engsten Kreis um den Nationaltrainer Shirai Sensei beheimatet.

So koppelte ich meinen Wohnwagen an und machte mich auf den Weg nach Bella Italia.

Es war eine wunderbare Zeit, welche ich bei und mit diesen Karateka in deren eigenen Dojos verbringen durfte. Das zu jener Zeit typische italienische Karate, inspiriert von Shirai Sensei, die überwältigende Gastfreundschaft und der tiefe Kartegeist der in allen Trainings wirkte, begeisterten mich zu jeder Stunde.

Ich könnte hier viele der Tage mit vielfältigen Erlebnissen beschreiben, doch es gibt einen besonderen Tag, der mein ganzes späteres Karate geändert und beeinflusst hat.

Während der Zeit meines Besuchs bei L. in Regio Emilia, war in Montecatini Terme ein spezielles Training unter der Leitung von Shirai Sensei angesetzt. Zur Teilnahme berechtigt waren Karateka ab dem 3. Dan.

So fuhren L. und ich gemeinsam in die schöne Kurstadt, wo L. vor dem Training Shirai Sensei fragte, ob ich teilnehmen dürfe. Zu meiner großen Überraschung wurde dieses Anliegen abschlägig beschieden, obwohl mein Background als ehemaliger Nationalkämpfer nicht unerwähnt blieb.

Was Shirai Sensei zu dieser Ablehnung bewogen hat entzieht sich meiner Kenntnis, vielleicht hing es damit zusammen, dass das Training auch als Prüfungsvorbereitung gedacht war.

Mir wurde erlaubt, in der Eingangstüre zur Halle, auf einem Stuhl sitzend, dem Training beizuwohnen und ich konnte verfolgen, dass das Niveau der Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchgängig sehr hoch war. Doch schien es Shirai Sensei nicht ausreichend und vor allen Dingen nicht zentriert genug zu sein. Er rief „Yame“ (Stop), sprach in bestimmtem Ton in fließendem Italienisch etliche Worte und zeigte …

Zeigte in einer einzigen Bewegung, zentriert in seiner Körpermitte, Hüfte, Bauch, Atmung, eine so unglaubliche Demonstration von Energie- und Kraftentfaltung, dass ich förmlich ein Beben des ganzen Raums zu verspüren meinte.

„Das ist es!“ – war mein aufblitzender Gedanke, „das ist sie, die Kraft aus der Mitte, dem Hara, das war reines Ki (Qi)!“ Ich wusste in diesem Moment, dass ich einen Blick in die wahre Tiefe des Karate hatte werfen dürfen.

Hätte ich dies so auch erlebt und vor allen Dingen erfasst, wenn ich am Training teilgenommen hätte? Ich bezweifle das, denn Aufregung und körperliche Belastung hätten mich wohl zu sehr abgelenkt. So wurde aus dem vermeintlichen Verlust des Trainings, ein großartiger Gewinn für mein ganzes weiteres Karateleben.

Ich habe nach dieser Erfahrung begonnen meinen Trainingsschwerpunkt darauf zu legen, diese von Shirai Sensei gezeigte Fähigkeit zu erforschen und mich dahin zu entwickeln. Über die Jahre und Jahrzehnte habe ich mich dem sicher mehr und mehr genähert. Aber wahrhaft meisterlich habe ich dieses Vermögen nur ein einziges Mal gesehen – damals, in Montecatini Terme.

Das Eindringen der Technik

Wenn ich am Meer stehe, sehe ich gerne dem Spiel der anrollenden Wellen zu. Gerade das Auftreffen der Wogen an einer Felsenküste fasziniert mich. Die Welle schlägt mit Wucht auf den Steinen auf und läuft dann zwischen den Felsen weiter, bis das Wasser sich dann wieder zurück zieht.

Gleichermaßen schlägt die Faust im Karatestoß auf und der Schock dringt weiter in die Tiefe. Ein solcher Stoß, am Makiwara perfektioniert, kann großen Schaden im Innern eines Körpers anrichten.

Hat man die Techniken in dieser Weise trainiert und entwickelt, dann wird man sich der großen Verantwortung bewusst und wird die Kampfkunst nur einsetzen, wenn das eigene oder fremdes Leben bedroht ist.

Den nicht !

Ich war noch jung und durch meine Erfolge auf den Meisterschaften häufig mit Bild und Name in der lokalen Zeitung vertreten.

Zu dieser Zeit sind wir häufig nach dem Training in eine damals recht angesagte, doch ziemlich rudimentäre Kneipe gegangen. Der Zugang erfolgte über etliche Treppenstufen in einen Keller, vorbei an stets offen stehenden Toilettentüren; eine Lokalität, welche nicht zu Unrecht den Namen ‚Katakombe‘ inne hatte.

Eines Abends war ich dort wieder einmal vertreten. Es war, wie imer, eine sehr gemischte Gesellschaft und plötzlich sah ich mich ohne Grund einer kleinen Gruppe von offensichtlich betrunkenen, gewaltbereiten Typen gegenüber.

Anscheinend hatten diese mich ausgesucht, um sich auszutoben.

Als ich mich schon auf den Angriff gefasst gemacht hatte, kam plötzlich ein junger Mann zu dem Anführer der Gruppe und zog ihn mit dem Ruf: „Den nicht !“ zurück.

Vermutlich hatte er mich aus der Zeitung erkannt. Und so wirkte das Karate ohne kämpfen zu müssen.

Der Weg zum inneren Frieden

So paradox es im ersten Moment erscheinen mag – ich glaube fest daran, dass der Weg des Kriegers und des Kampfes, Budo, über das achtsame und intensive Training des Karate-Do, letztlich eine Frieden spendende Wirkung ausübt.

Dieser Gedanke zieht sich die weiteren Jahre bis heute durch viele Stunden meines intensiven Trainings. Er zieht sich aber auch durch die stillen Stunden der Reflexion und die Stufen des permanenten Wandels.

Karate ist sowohl ein körperlicher Weg als auch psychischer, pädagogischer, emotionaler und philosophischer Weg. Aber es ist vor allen Dingen ein persönlicher Weg, den es mit großer Bescheidenheit zu gehen gilt.

Mit den Jahren verliert sich das Bedürfnis nach äußerer Präsentation und weicht der Konzentration auf die inneren, die geistigen Werte. Das Karate folgt somit dem Leben. Wie der Körper an Fähigkeiten verliert, ist der Geist bereit zu wachsen.

So gleicht Karate dem Leben – das Leben dem Karate.

Karate und die eigene Psyche

Mir wurde schon vor vielen Jahren klar, dass Menschen die so exzessiv Karate betreiben wie ich, oftmals etwas zu kompensieren haben. In Eigenreflektion sind das z.B. Minderwertigkeitskomplexe, oftmals begründet im Verhältnis zu Personen in der Kindheit.

Da diese Kompensation ziemlich gut funktioniert, habe ich dem bei mir über viele Jahre keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Immerhin hat der Ehrgeiz mich hoch motiviert und mich zu außerordentlichen Fähigkeiten gebracht.

Erst mit fortgesetzten gravierenden Gesundheitsproblemen wurde mir der direkte Zusammenhang mit dem intensiven Karatetraining bewusst, dass diese gesundheitlichen Einbrüche nur zum Teil in der Reduktion des körperlichen Leistungsvermögens begründet waren. Vielmehr, dass die Ursache zum großen Teil in der Anspannung, dem Ehrgeiz und dem daraus resultierenden Stress gelegen hat.

Die Frage stellt sich: „Ich mache mich körperlich krank, weil ich immer noch in meiner Kindheit hänge?“

Aus psychologischer Sicht gäbe es hierzu sicher viel zu sagen. Jedoch bietet sich der Weg der Kampfkünste ebenfalls als Pfad zur Erkenntnis an. Geltungsbedürfnis, unser Wunsch nach Applaus und Anerkennung setzt uns unter Druck, stresst und macht uns krank. Wir leben außerhalb der Harmonie, haben keine Balance. Da können wir so fit sein wie wir wollen, wir werden krank, ganz sicher. Früher oder später.

Ich übe das Karate nun in der Ruhe, löse es von der Aggression, von der Aussenwirkung. Löse es von der Aussenwirkung im Sinne des Einwirkens in den Gegner und löse es von der Aussenwirkung im Sinne der Anerkennung, der Bewertung Anderer und des Applauses.

Es ist immer das Loslassen!

Einen Weg, den ich für mich erkannt habe, den ich aber leider (noch) nicht konsequent zu gehen verstehe.

Loslassen nicht im Sinne der Askese, sondern das Loslassen durch Erkenntnis. Durch die Erkenntnis, dass der permanente Wandel das Wesen der Natur ist.

Diesem Gedanken möchte ich noch folgen lassen, dass aus dem Bewusstsein des steten Wandels resultiert, dass nichts wirklich so ist, wie es im jeweiligen Augenblick erscheint. Die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass jeder Moment ein Neubeginn ist.

Im Loslassen macht sich ein Tor zur Gelassenheit auf; in der Gelassenheit tritt man in den Raum des Vertrauens und der friedvollen Zufriedenheit; der Raum der Zufriedenheit dehnt sich weit zum Glücklichsein.

Für mich ist das Loslassen die Essenz des Budo.

In Würde altern

Auf einer weiteren Japanreise war es mir wieder vergönnt eine Zeit in der Tempelanlage bei K. Sensei, dem Shintopriester und Karatemeister, verbringen zu können.

Meine Wettkampfzeit war damals längst vorbei und auch der Sensei war nicht mehr den jungen Jahren zugehörig. Dem Wohnhaus in der phantastischen Tempelanlage angegliedert, befand sich ein Dojo, ein Trainingsraum, der regelmäßig von Karatestudenten besucht wurde. Auch ich nahm am Training teil, leitete auch manchmal die Einheit.

In einem abendlichen Gespräch mit K. Sensei erzählte er mir von seiner Beobachtung und daraus resultierenden Entscheidung, das Dojo in die Leitung der jüngeren Generation gegeben zu haben.

Er hatte über viele Jahre das Training geleitet, aber mit den Jahren festgestellt, dass die Leistung der Studenten abgenommen habe. Lange habe er nicht gewusst woran dies liegen könnte, bis er zu der Erkenntnis gekommen sei, dass er selber der Grund war.

K. Sensei zeichnete das Bild eines Topfes mit Wasser. Der Topf steht auf dem Herd und das Wasser beginnt zu kochen. Der Dampf will entweichen, aber da der Deckel heruntergedrückt wird, kann der Dampf nicht seiner Natur folgen.

Diese Person, welche den Deckel gedrückt gehalten habe, das sei er gewesen. Der Dampf, der sich entfalten wollte, wären seine jungen Studenten gewesen. Also habe er sich zurückgezogen, um die Kraft und den Spirit der Jugend nicht weiter zu hemmen.

Ich selber habe, bereits ebenfalls im fortgeschrittenen Alter, viele Jahre an der Universität Konstanz das Karate-Training geleitet. Immer auch eingedenk der Erinnerung an das Gespräch mit K. Sensei. Ob es mir immer gelungen ist die Fähigkeiten der jungen Menschen voll auszuschöpfen und diese maximal zu fördern, das kann ich nicht sagen, doch war es immer mein Bestreben.

In unseren westlichen hoch technologisierten Leistungsgesellschaften haben es alte Menschen oftmals schwer, Wertschätzung zu erfahren. Vielleicht ist es für uns im Alter dadurch besonders hart in Würde loszulassen. Man spielt ‚forever young‘, prahlt mit den noch vorhanden Fähigkeiten. Doch lässt der Körper unweigerlich nach. Was bleibt, ist die Möglichkeit ein gewisses Maß an Weisheit zu erlangen.

Ein Gut, das man unaufdringlich den Folgegenerationen anbieten kann und bei Bedarf mit Freude schenkt.

K. Sensei sagte mir, dass er im Dojo nun den Status des „Älteren“ inne hätte, die Studenten würden ihn um Rat fragen.

Gewinnen oder nicht verlieren?

Meine Hauptmotivation auf der Kampffläche, aber auch in den Kampfübungen, war nicht der Wunsch zu gewinnen, sondern es ging mir immer darum nicht zu verlieren!

Das mag im rein sportlichen Bereich ggf. als die nicht erstrebenswerte Motivation gelten. Doch macht der sportliche Wettkampf nur eine kleine Zeit in der Übung der Kampfkünste aus.

Wo die Wettkampffläche ausschließlich den Angriff belohnt, gilt für ein verantwortungsvolles Leben das Gegenteil.

Die Verteidigung, die Wiederherstellung der Harmonie, sind die alleinige Legitimation für einen Kampf.

Karate und Selbstverteidigung

Viele meiner Texte folgen dem Gedanken der Hinwendung weg vom Kampf zum Frieden. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass in mir eine Bereitschaft, gar eine Tendenz zum Kampf schlummert und ich bin auch nicht so naiv zu glauben, dass sich die Welt förmlich über Nacht zu einem friedvollen Ort entwickelt hat.

Es wird immer wieder Situationen im Leben geben, die einer klaren geistigen und/oder körperlichen Positionierung bedürfen.

In diesem Sinne sollten wir nie aus den Augen verlieren, dass die Kampftechniken des Karate aus dem Forschen nach einer maximal effizienten Selbstverteidigung entstanden sind.

Wenn eine friedliche Situation sich zu einer Konfrontation entwickelt hat, so sollte man danach trachten, schnellstmöglich diese Situation der Konfrontation zu beenden.

Ist es absolut unumgänglich eine körperliche Selbstverteidigung zum Schutz der eigenen oder anderer Gesundheit, gar des Lebens, anzuwenden und nur in einem solchen Fall, folgt einer Abwehr im gleichen Moment der direkte und konsequente Gegenangriff, um den Kampf umgehend zu beenden.

In der Selbstverteidigung zählt nicht die schöne Technik, es zählt ausschließlich die Effizienz.

Ich zitiere I. Sensei, der in solchen Momenten auch anrät, nach welchem geeigneten Gegenstand auch immer zur Unterstützung der Selbstverteidigung zu greifen und diesen als Waffe einzusetzen.

Sen-no-Sen

Es gibt in der Terminilogie der Kampfkünste den Begriff des Sen-no-Sen. In aller Regel wird dieser Begriff interpretiert als direkter Gegenangriff in einen Angriff des Gegners.

Dies geht jedoch weit über ein rein reflexartiges Tun hinaus. Die Kampfkünstler üben sich vielmehr in einem intuitiven Erfassen der Situation, bis hin zum rein intuitiven Erkennen des selbst nur vom Kampfpartner geistig vorbereiteten Angriffs. Diesem Angriff wird mit dem eigenen Angriff zuvor gekommen. Somit ist auch eine Initiative im Angriff, in diesem Sinne immer eine defensive Handlung.

Nun mag dies im ersten Nachsinnen unmöglich zu sein, gar ins Reich der Fabeln oder der Esoterik einzuordnen zu sein. Doch haben wir wohl alle bereits diese Fähigkeit in uns selber festgestellt und erlebt. Wir denken an eine nahe Person und plötzlich klingelt das Telefon und diese Person ruft an. Oder wir fühlen uns dringend motiviert einen alten Freund oder Freundin anzuschreiben und bekommen die Antwort, man liege gerade im Krankenhaus.

Der Unterschied solcher Erfahrungen zu dem intensiven Training der Kampfkünste (jenseits der sportlichen Aspekte) besteht jedoch darin, dass wir danach trachten diese intuitiven Fähigkeiten „bewusst-unbewusst“ abrufbar zu machen.

Körpersprache und Wirkung

Das Karate ist in seiner Ausprägung als Übung in der Kunst des Kämpfens, eine permanente Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen.

Diese lernen wir in ihrer negativen Auswirkung zu kontrollieren, loszulassen, um im Kampf bestehen zu können. Wir üben uns folglich permanent im Loslassen um zu wachsen.

Im Karate lernt der Körper vom Geist und der Geist vom Körper. Diese Wechselwirkung verändert sich in der Priorität mit den Jahren.

Gerade in den jungen Jahren entwickeln wir unseren Spirit und vermögen dadurch den Körper zu aussergewöhnlichen Leistungen zu motivieren, ja, zu zwingen.

Mit zunehmenden Fähigkeiten des Körpers, was mehr und mehr und mehr zu intuitiven Aktionen und Reaktionen führt, lernt dann der Geist über diese nicht bewussten Handlungen. Es entsteht ein tiefes Verständnis für Situationen im Grenzbereich.

Voraussetzung hierzu ist jedoch, dass der Kampf bzw. die Übungen des Kämpfens nicht als sportlicher Spaß, sondern tatsächlich als ernsthaftes Erleben im Grenzbereich wahrgenommen wird.

Diese Wahrnehmung ist begleitet von einer starken Flut an Emotionen.

Körper – Emotionen – Geist.

Ein Kampf, der mit größter Konzentration und maximalem Spirit geführt wurde, wird nach dem Ende immer intensiv nachwirken.

Erleichterung, Stolz, Enttäuschung, Hochachtung vor dem Gegner oder auch Wut, Zorn auf sich selbst oder den Kontrahenten, Freude, Resignation – die ganze Bandbreite der Emotionen stehen in solchen Momenten bereit.

Der Karateka begibt sich bewusst immer wieder in solche Grenzsituationen, lernt, erkennt, lauscht bewusst oder unbewusst den inneren Wahrnehmungen.

Wer sich damit beschäftigt, weiß um die Wirkung der Körpersprache.

Im Karate lernen wir die körperliche Sprache unserer Trainings- bzw. Kampfpartner zu lesen und wir lernen auch mit unserer Körpersprache zu kommunizieren, ja sogar mit unserer Körpersprache zu dominieren bzw. zu manipulieren.

Kann ich ja dann mit der Körpersprache meines eigenen Karate nicht auch die Auswirkungen auf mein emotionales Karate und somit auf meine Psyche steuern?

Dies kann ich aus eigener Erfahrung unbedingt bestätigen. Fortgeschrittene Karateka, in der Wahrnehmung des Wechselspiels von Körper, Geist und Emotionen geschult, werden mit den Jahren in die Lage versetzt, Techniken, Stellungen, Aktionen ganz bewusst auch zur Steuerung der eigenen Gefühle einzusetzen.

Ein gewaltiges Potential auch für die Beherrschung von Emotionen im ganz alltäglichen Leben.

Ein ebenso profanes wie perfekt zutreffendes Beispiel der Körpersprache in Verbindung mit glücklicher Emotion in diesem alltäglichen Sinne, ist das Lächeln. Es wirkt nach Aussen und es bewirkt direkt ein entspanntes Wohlgefühl in uns selbst.

Ich habe diese Technik des Lächelns für mein Training der Beintechniken verwendet, welche umso besser gelingen, je entspannter man ist. Vor den Übungen eine kurze Zeit des Lächelns und der ganze Körper ist entspannt und locker. Es ist absolut unmöglich zu lächeln und zu verspannen. Man kann darüber lächeln, doch die Leserin bzw. der Leser dieses Textes mag es ausprobieren…

Der gerade Weg

Abends, nach dem intensiven Training in fröhlicher Runde am Tisch sitzend, malte Ochi Sensei mit einem Löffelstiel eine imaginäre Linie auf das Tischtuch und sagte: „Dieter gehen immer geraden Weg!“

Ich fühlte mich geschmeichelt.

Dann malte Ochi Sensei in gleicher Manier eine geschlängelte Linie über die zuvor gezeichnete Gerade und sagte: „Vielleicht manchmal so – aber immer geraden Weg!“ Er lachte und wir lachten alle herzlich mit ihm.

Kampf und Frieden

Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, wie ich, der ich von meinem Naturell her eher harmoniebedürftig bin, so viel Leidenschaft für die Kampfkunst des Karate entwickeln konnte.

Vielleicht gerade in dieser Sehnsucht nach Harmonie begründet, musste ich erst die beiden Elemente Kampf und Friede ergründen lernen.

Der pure Kampf ist immer eine Erfahrung der Trennung. Es gibt den Gegner und es gibt einen selber. Diese zwei Personen stehen sich in Konfrontation gegenüber, messen sich, bestimmen den Sieger, manchmal durch den Tod.

Der Friede ist immer Ausdruck der Verbindung. Durch Friede entsteht eine Gemeinsamkeit bis hin zu einer Einheit.

Es gibt viele Wege zu dieser Erkenntnis und Erfahrung des Friedens. Mitgefühl und Liebe sind z.B. Wege, welche von vielen Menschen in diesem Sinne praktiziert werden. Und es gibt den Weg der Kampfkünste. Hierzu habe ich ein scheinbares Paradoxon formuliert:

„Der einzige Sinn sich mit den Kampfkünsten zu befassen liegt in der Erkenntnis, dass es völliger Unsinn ist sich dem Kampf hinzugeben! Woraus folgt, dass man sich den Kampfkünsten widmen sollte! Denn das Wesen der Kampfkünste ist der Weg zum inneren Frieden.“

In diesen Kontext passt auch folgende kleine Anekdote:

In aller Regel werde ich ja eher, so wird mir zumindest berichtet, als freundlich wahr wahrgenommen. Doch habe ich bereits in meinen Jugendjahren in mir eine Kampfbereitschaft, gar eine aggressive Tendenz festgestellt. Diese Seite des Kriegers auszuleben ist mir, kanalisiert in der Disziplin und den Maßgaben des Karate, möglich geworden.

Gerade in den besinnlichen Tagen und Wochen des Jahresendes meldet sich jedoch immer wieder in besonderem Maße mein Bedürfnis nach Friedfertigkeit und Harmonie.

Über diesen Zwiespalt habe ich in einer Stunde des schönen Gesprächs mit meinem alten Freund und Mentor Peter B. gesprochen. Er hat es mit seiner Antwort trefflichst auf den Punkt gebracht: „Dieter, wie schlimm wären wir erst, wenn wir kein Karate machen würden!?“

Zen im Karate

Die Philosophie des Zen-Buddhismus ist tief verankert in den Kampfkünsten Japans. Über dieses Thema gibt es viel Literatur von hervoragenden Meistern und wunderbare überlieferte Schriften.

Ein zentrales Thema ist der Begriff der Leere. Leere im Durchdringen des Selbst zum Urgrund, zum Einen, wie es z.B. auch dem „Koan der einen Hand“ zugrunde gelegt ist, oder aber ganz profan – und dennoch so unendlich schwer – das Ausschalten des Denkens. Wir üben das in Meditationen und in den Kampfkünsten als höchste Form des Kampfes.

Ich habe, inspiriert von der aussergewöhnliche Denkstruktur des Zen, ein Gedicht verfasst, welches ich „Nirvana“ genannt habe:

Nirvana

Nachdem das lichte Werk vollbracht

Weicht der Tagesstern der Nacht

Und wie’s der Kaiserin gebührt

Begleitet sie im Defilee

Zur abendlichen Soiree

Ein prunkvoll glänzend Wolkenheer

Es gleissen Rüstung, Schild und Speer

Ein letzter Kuss aus rotem Mund

Das Au Revoir zur Abendstund.

Und als die Kupferglut verglommen

Die Dunkelheit die Schatten löst

Der Himmel schwarz die Leinwand spannt

Erblüht wie Pinselwerk von Künstlers Hand

Das Sternenbild, in seiner Pracht vollkommen.

Am Fels gelehnt im weichen Wüstenstaub

Der Symphonie des Weltalls taub

Sitzt zwergenhaft vor hoher Wand

Altersmüd in zerschlissenem Gewand

Ein Pilger, geistiger Versenkung hingegeben;

Nichts beirrt die Konzentration

Nicht Fennek, Schlange, Skorpion.

So wie das Schweigen um ihn steht

Doch seine Füsse sind beredt

Sie zeugen von des Weges Pein

Von Regen und von Sturmeswut

Von Disteldorn und giftger Brut

Verbrannt auf sonnenheissem Stein

Erstarrt im Eis des Winterfrost

Im Bergfluss mit Gewalt umtost

Durch mühevollen Pfad geschunden

In Schmerzen narbenreich zerschrunden.

Doch was ist all das Körperleid

Wenn das Herz nach Antwort schreit?

Vom Jünglingsalter anbeginn

Drei Fragen quälen seinen Sinn:

Woher ich komm?

Warum ich bin?

Und wo gehe ich einst hin?

So viele Lehren hat ergründet

Aus Büchern Wahrheit sei verkündet

Von Gott und Göttern und Schöpferskraft;

Mönch und Meistern ist zu Fuß gesessen

Schamanen, Brahmanen und Priesterschaft

Er lernte Astrologie und Alchemie

Geheimnisdenken und Philosophie

Hat Glaubenssätze memoriert

Psalm und Mantra rezitiert

Doch keine Lehr die Antwort kannt

Den klaren Quell er nirgends fand.

Nun wurde ihm vor Tagen

Die Kunde zugetragen

Es lebt ein Hirte im Steppenland

Sehr seltsam sei er im Benehmen

Doch voll der Weisheit sein Verstand;

Nur manchmal ließe sich vernehmen

Sein helles Lachen über Feld und Land.

Wie Chorgesang hört Nachricht klingen

Dem Wegweis war sehr leicht gefolgt

Der Pilger traf gleich Tags darauf

Wo Gras und Kraut im Winde schwingen

Den Hirt an duftend Baches Lauf.

Voll Ehrfurcht setzt er seinen Schritt

Senkt Hut und Kopf mit letztem Tritt

Verneigt sich tief und spricht sodann

Den Hirt mit leiser Stimme an:

„Meister, von weit her bin ich gekommen,

Wandre Jahre, um die Antwort zu bekommen;

Es quälen Fragen meinen Sinn:

Woher ich komm?

Warum ich bin?

Und wo gehe ich einst hin?“

Der Hirte sieht ihn lächelnd an

Bietet Platz und spricht sodann:

„Wo kein Anfang, da kein End bereit

Unendlichkeit hat keinen Raum

Die Ewigkeit hat keine Zeit!“

Worauf der Pilger spricht:

„Ich verstehe und verstehe nicht.“

Der Hirte nimmt den Stock zur Hand

Zeichnet Kreis in feinen Sand:

„Siehst du, wie der Kreis dir zeigt,

Wo kein Anfang, nichts zum Ende neigt?“

„Und siehst du mit Gedankenkraft,

Wie der Kreis den Raum erschafft?“

Mit Andacht hört der Pilger zu

Der Hirt erklärt mit sanfter Ruh:

„Sonn und Mond die Tage teilt

Schattenwurf im Lichte weilt

Freude braucht die Traurigkeit

Die Liebe hat den Hass gefreit

Gift den kranken Körper heilt

Gut ist mit dem Bös verseilt

So ist Unendlichkeit und Ewigkeit

Erfassbar nicht ohn’ Raum und Zeit.“

Der Pilgrim spricht:

„Wie kann Erkenntnis ich erlangen?“

Worauf der Hirt:

„Dies ist kein leichtes Unterfangen!“

„Denn weil der Mensch im Selbst sich hält

Lebt er nur Raum- und Zeitenwelt

Ist losgelöst vom edlen Sein

Findet sich in Leid und Pein.“

„Oh Meister, hebt der Pilger an,

Erklär mir, wie ich‘s ändern kann?“

Des Hirten Augen fröhlich blicken

Und er fährt fort mit einem Nicken

Greift aus dem Gras einen Bund heraus

Wischt den Kreis, die Zeichnung aus:

„Da ist kein Kreis, auch Anfang nicht

Kein End, nicht Zeit, nicht Raum in Sicht!“

„Erkenn, du siehst nicht wahres Spiel;

Verbind dich einiglich im Mitgefühl

Erlösch dein Selbst, das dich gefangen

So wirst zum Urgrund du gelangen!“

Alsdann der Hirte so geredt

Den Arm dem Pilger umgelegt

Schallt laut ein Lachen aus ihm vor

Und führt den Pilger aus dem Tor.

Stund um Stund und Tag um Tag

Unbeirrt der Wüstenglut

Nachteskälte, Mückenbrut

Der Pilger in Versenkung weilt;

Längst ist sein Geist dem Selbst enteilt

Da lockt ein Lachen seine Brust

Entweicht dem Mund voll Herzenslust

Erkenntnis wurd ihm, er verstand

Ein Atemzug – und er verschwand.

Anmerkung: Weitere Gedichte findest Du hier

Vorstellungen

„Stell Dir mal vor“ wir hätten keine „Vorstellungen“. Dann würden wir das wahre Wesen der Natur erkennen.

Das ist der Weg des Budo. Denn wir verlieren den Kampf, wenn wir uns Vorstellungen hingeben.

Ich denke, das ist ein gutes Beispiel für den spirituellen Weg in den Kampfkünsten in der Philosophie des Zen.

Vollkommene Harmonie

Wenn man das Momentum des vollkommenen Mitgefühls, der Liebe erlebt, fühlt und erkennt man sich untrennbar mit dem Geliebten verbunden.

Dies ist unabhängig davon, ob man in diesem Moment gegengeliebt wird.

Projiziert man dieses Momentum nun auf alles was körperlich und geistig existent oder vorstellbar ist, dann transzendiert man dieses Gefühl in ein universales Gefühl der Liebe.

In diesem Moment verbindet sich die eigene Existenz mit allem und wird Eins.

Dieses Einswerden über die universale Liebe ist das Wesen des Universums oder in einer anderen Begrifflichkeit, das Wesen der Natur.

Ich nenne dieses Einswerden die vollkommene Harmonie.

Epilog

Im Karate gibt es eine Technik, welche Nukite heißt. Dabei öffnet sich die Hand und man stößt mit den gestreckten Fingerspitzen gleich einer Speerspitze zu.

In unserer abendländischen Kultur ist es üblich, sich per Handschlag zu begrüßen. Dabei wird die Hand gleichfalls geöffnet und dem Gegenüber zum friedlichen Gruß entgegen gestreckt.

Beide beschriebenen Bewegungen sind im Grunde gleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Absicht, mit der sie ausgeführt werden.

Die eine Bewegung folgt dem Gedanken des Kampfes, die andere Bewegung gilt der friedvollen Begegnung.

Dieses Beispiel zeigt auf, dass wir in jedem Moment frei entscheiden können, welche Bedeutung wir einer Handlung geben wollen. Ist es eine Situation, die den Kampf erfordert oder ist es es eine Situation des Friedens.

Wir können in jedem Moment unseres Lebens entscheiden: „Welcher Mensch will ich sein!“

Die Kampfkunst unterscheidet sich vom Kampfsport durch einen ganz grundsätzlichen Gedanken, welchen ich zu erklären den französischen Moralphilosophen Joseph Joubert (1754–1824) aus seinem Werk „Pensées“ zitiere:

«Le but de la dispute ou de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l’amélioration.»

„Das Ziel eines Streits oder einer Diskussion darf nicht der Sieg sein, sondern die [gegenseitige] (Ver)besserung.“

Diese abendländische Betrachtung deckt sich mit der fernöstlichen Denkweise, sind doch die Kampfkünste Japans grundsätzlich vom Geist des Zen-Buddhismus beseelt. Einer Philosophie, welche bestimmt ist durch den Gedanken der Einheit und des Mitgefühls.

So wird sich bei der Frage: „Welcher Mensch will ich in dieser Situation sein?“ ein Meister der Kampfkunst immer zuerst für den Frieden entscheiden. Seine Fähigkeiten bieten ihm die Gelassenheit hierzu, sein Geist die Überzeugung.

Das ist mein Verständnis der Kampfkünste. Ein lebenslanger, oftmals körperlich und geistig steiniger Weg – das ist für mich das ‚Do‘ – der Weg.